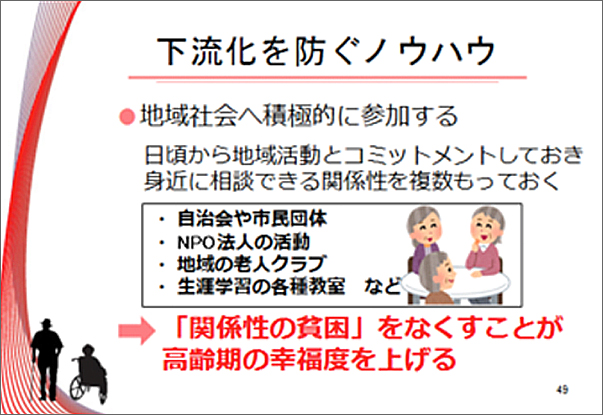

地域社会へ積極的に参加することが下流化を防ぐノウハウ。

地方であれば野菜や魚、肉等の物々交換ができたり、持ち家が多いので少ない現金収入でもやっていけるというお年寄りが結構多いのですが、そういった地域での横のつながりや社会とのつながりがないと、年金収入だけでは暮らしが成り立たないという人がかなり多くなると思います。強調したいのは、社会とのつながりが非常に大事であるということです。お金のない高齢者は外にでる機会がなくなり、孤立してしまう。お金さえあれば何とか外に出て、例えば老人クラブに行ってみようとか、旅行にお友だちと行ってみようとか、喫茶店や飲み屋に行ってみようとか、社会とつながりを持つことができます。諸外国に比較すると日本のお年寄りは、外へ出る機会がなかなか得られにくいというのが特徴です。従ってコミュニティの中で孤立してしまう高齢者がかなりいるという状況です。お金がなくてもあまり気兼ねなく、気軽に出かけられる、そういったコミュニティの創生が必要ではないかと強く感じます。私たちのNPOに相談に来られる方の9割が一人暮らしで、孤立しているお年寄りという状況ですので、家族とか、友人とか、周りに誰か助けてくれる人がいれば困窮しないのではないか、あるいは困窮の度合いが深まらないのではないかということも指摘できるかと思います。また、食事が3食まともに取れない方も結構多く、栄養状態が悪化していくと、要介護あるいは病気との因果関係が非常に強く出てくる状況にもなります。持ち家がない高齢者で、家賃が払えないケースも特に都市部に見られます。民間の賃貸住宅だと2年おきに更新料が掛かってきますが、更新料が払えなくてアパートを追い出され生活が困窮して相談に来るケースや、医療費が払えなくて痛くても我慢しながら誰にも相談できずに一人暮らしをしている方など、さまざまな方が相談に来られます。

高齢者の貧困問題が最近話題になり始めている背景には、高齢者を取り巻く事件が多発していることも挙げられます。普通の介護施設や有料老人ホーム、介護老人保健施設等に入ることができない、費用を負担できないという方は、低家賃で低利用料の施設にしか入れません。そういった危険な施設や安価な施設などでは、火災や虐待等が起こりやすいとよく聞きます。また、お金がないことを理由に自殺したり、高齢期になっても働き続けなくてはならない方たちの姿も散見されます。本当に困窮した場合には生活保護という手段がありますが、日本の場合には生活保護はやはり偏見を持たれやすい制度になっています。生活保護制度も気軽に使えばいいじゃないかという社会的な機運にはまだまだなっていない状況です。相談の中で生活保護しか手はないと回答することもありますが、やはり抵抗感を示すお年寄りの方は多いと思います。中には生活保護の申請中に亡くなってしまう、または自殺されてしまうケースも事件化されています。あとは孤立して生活しているお年寄りが、最近認知症によって事故を起こしてしまう事件などもあります。家族がそばにいて、所属するコミュティがきちんとある場合だとこういった認知症が早めに発見される可能性もありますが、孤立している方だと発見が遅れてしまうという事例がニュース等で取り上げられています。

私が相談をたくさん受けている中で感じることは、収入が少ないことだけが問題ではなく、頼る人がいないという状況を何とかしていかなくてはならないということです。収入が少なくなるのは現時点でもう見えていることだと思います。年金は今の金額だけだと十分な暮らしができないというのはその通りですし、今後もマクロ経済世代のところで下がっていく傾向にあると思います。すでに年金保険料を払っていたとしても、これだけでは生活できないので、生活保護受給や生活保護申請をする方が年々増加していくでしょう。また、預貯金のデータでは、貯蓄ゼロ世帯の高齢者は約16%です。中央値は500万円くらいで、それが大半を占めていますが、これくらいの預貯金だとちょっとしたきっかけで破綻してしまう恐れがあります。だから頼れるところ、困った時に助けてくれる人を作っておこうということを相談に来られる方々に指導しています。